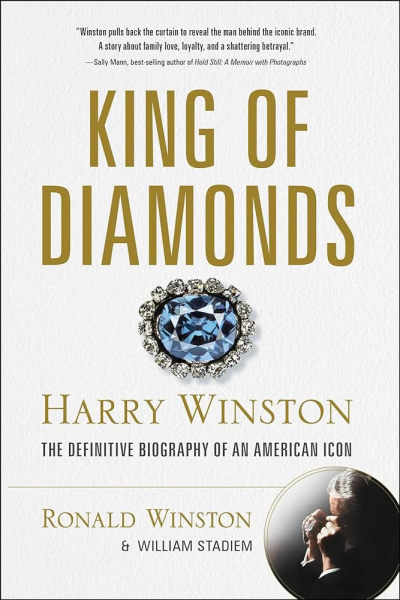

Ronald Winston admet s’être parfois laissé envahir par les émotions tandis qu’il effectuait des recherches sur la vie de son célèbre père pour son nouveau livre, King of Diamonds: Harry Winston, the Definitive Biography of an American Icon.

Dans cet ouvrage – disponible en pré-commande avant sa publication par Skyhorse à l’automne –, Ronald Winston, 82 ans, décrit la remarquable ascension de son père jusqu’au sommet, ainsi que les trois décennies tourmentées au cours desquelles Ronald a dirigé la société après le décès de Harry en 1978.

Ronald Winston a répondu aux questions du JCK, évoquant les raisons pour lesquelles son père était une personne si particulière, la querelle familiale qui a failli détruire la société et ses souvenirs avec Donald Trump, Ross Perot et Jonas Savimbi.

Pour quelle raison avez-vous écrit ce livre ?

Mon père et moi étions très proches. Je l’admirais, à la fois parce qu’il était le « roi des diamants », mais aussi parce que c’était mon père. Il y a certaines choses qui ne sont connues que de moi, j’ai donc décidé d’écrire ce livre pour ma famille. Et cela m’a pris du temps, environ 10 ans.

Votre père est devenu une légende extraordinaire. Y a-t-il quelque chose qui, selon vous, le distinguait des autres négociants ?

Il avait une vision particulière. Dans les années 20, personne ne taillait de gros diamants. Les pierres étaient taillées sous forme de mêlé, mais les gros diamants étaient négligés. Il n’en existait pas beaucoup. Sa démarche était différente et visionnaire.

A-t-il toujours su qu’il allait accomplir quelque chose de phénoménal ?

Il avait un objectif et il a suivi son chemin. Comme je l’écris dans le livre, il était très pauvre étant enfant, il voulait que son verre de lait soit toujours rempli à ras-bord car c’était son seul luxe.

Mais il a toujours eu une capacité innée. Un jour, lorsqu’il était encore petit garçon, il a repéré une émeraude (dans la vitrine d’un prêteur sur gages) qui était vendue 25 cents et il l’a achetée. La pierre valait 800 dollars. Les gérants de la boutique n’avaient pas réalisé qu’il s’agissait d’une émeraude colombienne. Il avait un don pour repérer la qualité et la couleur.

Même si son nom était célèbre, votre père était plutôt discret. Il n’a jamais été photographié.

C’était quelqu’un de simple. Il ne s’est jamais mis en avant. Il laissait les diamants et les bijoux faire le travail pour lui.

Comment alors est-il devenu si célèbre ?

Il a utilisé la presse. Il a créé des scénarios qui ont fait les gros titres. Et il avait le sens du spectacle : il a clivé un gros diamant en public ou encore il a expédié le diamant Hope par courrier au Smithsonian, plutôt que de le faire transporter par une société de sécurité. Tout cela a fait parler car personne n’agissait de la sorte à l’époque.

Le JCK vient de s’entretenir avec Jeffrey Post, responsable des collections de bijoux du musée national d’histoire naturelle du Smithsonian qui vient de partir à la retraite. Il a évoqué le diamant Hope et sa supposée « malédiction ». Votre père a possédé ce diamant pendant des années, avant d’en faire don au musée. Que pensait-t-il de ces rumeurs de malédiction ?

Cartier avait imaginé cette histoire pour attirer l’attention de la mondaine Evalyn Walsh McLean qui était une femme assez excentrique. D’ailleurs, son mari l’a acheté pour elle. Elle adorait agir de façon étrange. Elle plaçait le diamant Hope sur le collier de son labrador préféré et laissait le chien se promener lors des cocktails, avec des millions de dollars autour du cou.

Lorsque mon père a racheté sa succession en 1948, je me souviens avoir entendu à la radio à Palm Beach que cette mondaine avait vendu sa collection à Harry Winston. C’est la première fois de ma vie que j’ai compris – j’avais alors sept ans – que mon père était célèbre.

Votre père était à la fois un détaillant et un grossiste, pourtant l’activité de gros est toujours restée dans l’ombre.

La plupart des gens ne savaient pas qu’il était un très grand grossiste et mon père ne voulait pas que ça se sache. Il achetait le minerai brut des mines de De Beers. Il conservait les pierres et revendait le reste à J.C. Penney et à des boutiques de ce style. Il a donc approvisionné une grande partie du marché américain avec sa production.

À un moment donné, il a été en conflit avec De Beers.

Ils lui ont coupé les vannes. Il recevait sa part de diamants toutes les six semaines en sa qualité de sightholder et ils ont trouvé qu’il en prenait trop. Ils n’ont pas été très sympas. C’était uniquement une question de pouvoir. Mais il a trouvé d’autres sources en Afrique, non sans difficultés.

Lorsque vous avez repris l’entreprise, est-ce que cela a été dur de succéder à une telle légende ?

Tout le monde pensait la même chose : c’est un enfant de riche, né avec une cuiller d’argent dans la bouche, il va à sa perte.

Je me souviens d’une fois où le marché s’était entiché des grosses pierres. On achetait une grosse pierre le dimanche et on la revendait le soir de Shabbat. Je me suis dit : « Ce n’est pas bon. Nous allons vendre toutes nos grosses pierres. » Mon équipe s’est insurgée : « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez montrer à tout le monde combien vous êtes fort. » Et j’ai répondu : « C’est exactement ce que je vais faire. » J’ai vendu tous les gros diamants et cinq ou six mois plus tard, il y a eu un crash phénoménal, qui a démarré en Israël. Nous les avons rachetés à moitié prix.

Dans le livre, vous racontez une histoire complètement folle sur une rencontre avec Jonas Savimbi, ancien responsable d’UNITA en Angola.

J’avais pour règle de ne jamais envoyer mes équipes à un endroit où je n’irais pas moi-même. Je connaissais Jonas Savimbi, c’était un homme très intelligent et charismatique et un vrai guerrier. Il était très protégé dans le bush en Angola. C’était passionnant. Aujourd’hui, comme je suis père, je ne referais pas la même chose.

J’ai failli être tué par un des hommes qui était censé me protéger, Clark, un ancien de la CIA et soldat de fortune. Il a compris l’ampleur des sommes transportées, en espèces et en diamants, et il a monté un coup pour me tuer. Mon équipe m’a fortement déconseillé de partir avec lui. Je l’ai donc amené au restaurant de l’hôtel où nous séjournions en Suisse et je lui ai dit : « On ne part plus. » Il m’a répondu : « Quoi ? Vous ne pouvez pas me faire ça ! » Il était payé de toute façon, il aurait donc dû être content de ne pas avoir à faire le voyage en Afrique. Il y avait bien quelque chose qui n’allait pas. Je ne suis pas parti et cela m’a probablement sauvé la vie.

Lorsque vous étiez responsable de la boutique, vous avez rencontré beaucoup de personnes très influentes.

Ross Perot figurait parmi nos clients. Je me souviens de l’un de mes commerciaux qui lui avait dit qu’une certaine paire d’émeraudes était la plus belle au monde. Ross Perot m’a appelé et m’a dit, avec l’accent texan : « On m’a dit que ces émeraudes étaient les plus belles sur Terre. Est-ce bien le cas ? » J’ai dit oui. Il a répondu : « Alors, rédigez-moi un certificat. » J’ai répondu que c’était impossible et il m’a demandé pourquoi.

« Parce que je ne sais pas ce que Dieu tout-puissant va faire sortir de Terre demain. Mais j’affirme que ce sont les plus belles que j’ai jamais vues. » Cela lui a suffi. Il les a achetées mais j’ai dû briefer mes commerciaux. Ils avaient tendance à exagérer et ils se retrouvaient pris au piège de leurs propres promesses.

J’ai connu Donald Trump. J’étais son premier locataire. On avait l’habitude de dîner ensemble. J’ai prêté des bijoux à sa deuxième femme pour leur mariage. Il était égoïste, disons-le comme ça. Très imbu de lui-même. Je souhaite que tout se passe bien pour lui mais je ne lui donne pas mon vote et je suis Républicain.

Dans les années 90, vous vous êtes retrouvé au milieu d’une querelle juridique avec votre frère Bruce.

Mon frère a fait confiance à des personnes mais il aurait dû s’en abstenir. Son avocat leur a dit que j’étais le plus grand voleur qui existe. Ça n’a jamais été dans ma nature. J’ai toujours été scrupuleusement honnête. Pourquoi est-ce que j’aurais volé ? J’ai beaucoup d’argent. Un jour, il m’a dit : « Toi, tu veux travailler. Moi, je veux juste de l’argent. » Je lui ai répondu : « Eh bien, comment penses-tu qu’on obtienne de l’argent ? »

Vous êtes-vous réconcilié avec Bruce avant son décès en 2021 ?

Non, nous ne nous sommes jamais réconciliés.

Le minier de diamants Aber a racheté Harry Winston en 2004. À l’époque, c’était un scénario intéressant, qu’un minier rachète un détaillant. Mais dans le livre, vous dites que cela n’a pas marché.

Non, je ne me suis pas entendu avec Bob Gannicott, l’ancien PDG d’Aber. Il n’était pas taillé pour l’activité du luxe. Lorsqu’il m’a invité à la mine de Yellowknife, il n’a pas voulu me présenter sa production. Ce n’était pas logique, j’étais son associé.

La vente de l’entreprise a eu lieu à cause de la guerre que mon frère m’avait déclarée. Le juge du tribunal de Westchester m’avait ordonné de vendre la société. Je devais soit la racheter moi-même – et m’endetter lourdement, ce que je ne voulais pas – soit la mettre aux enchères. Et Aber est intervenu et ils ont pris le contrôle. Finalement, ils ont revendu à Swatch.

Avez-vous eu affaire à la société depuis qu’elle a été vendue ?

Swatch n’est jamais entré en contact avec moi. Ils m’ont rayé de l’équation, je n’existe pas. Ils ne parlent jamais de moi. C’est Harry, puis Swatch. Ce qui n’est pas du tout ce qui s’est passé. C’est moi qui ai fait entrer la société dans l’industrie des montres, ce qui nous a permis de gagner beaucoup d’argent.

Vous avez quitté ce secteur il y a plus de 10 ans. Est-ce que cela vous manque ?

Le côté créatif qui consiste à découvrir des choses rares et extraordinaires me manque. Le travail avec la presse et la publicité me manque. Alors oui, tout cela me manque.

Qu’aimeriez-vous que les gens sachent à propos de votre père ?

Il avait une personnalité extraordinaire. Il était brillant, mais aussi très doux et généreux. Il a créé des œuvres de charité et a fait don du diamant Hope au Smithsonian.

Dans votre livre, vous dites être plus intéressé par les sciences que par les bijoux. Regrettez-vous d’avoir repris la société ?

Non, car cela m’a donné l’occasion de monter une fondation et, en ce moment même, nous travaillons sur un remède contre le cancer. Nous sommes très proches du but. Il s’appuie sur une nouvelle molécule, basée sur la pénicilline, croyez-le ou non. Tout a bien fonctionné. J’ai réussi à sauver l’entreprise, à la faire prospérer et, en même temps, j’ai pu continuer à travailler avec la science.

(Top photo by Monarch Photography; photos courtesy of Ronald Winston)